Entre Bourdieu, bell hooks y el algoritmo de Spotify, que me conoce mejor que cualquier ex, esta columna se mete con una pregunta incómoda: ¿quién decide qué es de buen gusto? Desde uñas esculpidas hasta ferias barriales, repasamos cómo el “buen gusto” sigue marcando jerarquías… y cómo a veces una pequeña falla en el algoritmo nos devuelve un poco de autenticidad.

Declaraciones de dirigentes o empresarios, actitudes de periodistas, comentarios callejeros, ciertos posteos en redes sociales, conductas en el transporte público o incluso la indumentaria de alguna estrella pop me llevan a pensar: “esto es de muy mal gusto”. En tiempos en que la crueldad se vuelve tendencia, detenerse a reflexionar sobre el gusto puede parecer una frivolidad. Sin embargo, desde hace días le doy vueltas a una misma pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de gusto? Para empezar, habría que cuestionar el famoso “sobre gustos no hay nada escrito”, porque lo cierto es que sí se ha escrito bastante… y queda mucho por comprender.

Bourdieu decía que “el gusto se clasifica, y se clasifica el clasificador” es decir que el gusto no solo clasifica las cosas, también clasifica a quien las clasifica. Las personas, influenciadas por su posición social, se diferencian unas de otras según cómo juzgan lo bello y lo feo, lo distinguido y lo vulgar. En esas elecciones se revela, o se delata, el lugar que ocupan en la sociedad. Lo que equivale decir, más sencillamente, que el gusto no es personal, individual y subjetivo como tendemos a pensar, sino que es el resultado de una construcción social adquirida.

El gusto funciona como una marca de clase: legítima unos modos de consumir arte, comida, moda o entretenimiento y deslegitima otros. El habitus (la cultura hecha cuerpo como le gustaba decir a Bourdieu) hace que esas elecciones parezcan espontáneas, cuando en realidad son el resultado de una historia social y de una posición dentro de la sociedad. Por eso las jerarquías del gusto (lo culto / lo popular) se viven como diferencias “de calidad”, cuando en realidad son diferencias de poder.

Y esto, que suena tan teórico, lo vemos en escenas cotidianas: cuando alguien critica una fiesta de 15 porque está llena de brillos; cuando se dice que las uñas esculpidas son poco elegantes, cuando un jogging o unas crocs aparecen en un ámbito profesional y enseguida surge la mirada censuradora; cuando un mercado europeo es “pintoresco” y una feria barrial con lo mismo es “desprolija”. El gusto funciona como una pequeña policía cultural: legitima unos modos de pensar lo bello y deslegitima otros.

Recuerdo que la película El gusto de los otros, de Agnès Jaoui (2000), lo muestra con una claridad por lo que vale la pena volver a verla: un empresario sin formación artística intenta acceder al mundo del arte para conquistar a una actriz. En ese camino descubre cómo el llamado “buen gusto” opera como un código de exclusión, una frontera invisible que separa a quienes “pertenecen” de quienes no. Algo parecido pasa cuando se descalifica el trap o la cumbia como “no música”, pero se aplaude una banda anglosajona mediocre; o cuando se critica un look colorido de una cantante latina como “exagerado”, mientras se le considera “vanguardista” a una artista europea con un look parecido

Ahora bien, si aceptamos que el gusto es el resultado de una construcción cultural, es interesante pensar cómo se construye y quiénes tienen el poder de construir. La pregunta que subyace es QUIEN define el “buen gusto”, entonces además habrá que pensar en términos, no solo de clase, sino también de modo interseccional en género, etnia y otras dimensiones de la identidad. Griselda Pollock afirma que el placer estético no es inocente, es más bien el resultado de una intersecciòn entre “el deseo, el poder y los modos de representar” y nos invita a pensar quién tiene derecho al placer, la belleza, al reconocimiento.

bell hooks, que tanto nos enseñó a mirar desde los márgenes, también cuestiona la neutralidad del gusto. Para ella, está moldeado por un canon estético blanco, masculino y capitalista que decide qué merece ser celebrado y qué merece ser despreciado. Bajo esa mirada, las imágenes y sensibilidades creadas por comunidades negras y otros grupos racializados quedan sistemáticamente desvalorizadas. Por eso hooks propone pensar el gusto como un espacio de resistencia, donde surgen otras formas de belleza: más diversas, más honestas, más conectadas con la vida real.

Néstor García Canclini, en Culturas híbridas, mostró que las jerarquías del gusto se desdibujan en América Latina, donde lo popular y lo culto se entrelazan. Lo que antes era “vulgar” puede convertirse en símbolo de sofisticación, basta mirar la revalorización gourmet de comidas tradicionales o el uso de ritmos populares en espacios de élite. El gusto, en nuestras geografías, siempre fue un campo de traducción y apropiación. Sin embargo desde la colonia, todo aquello asociado a lo mestizo y lo indígena fueron considerados inferiores, feos o primitivos. El gusto dominante en la moda, la arquitectura, la comida, lo culto está referido a lo europeo, lo blanco, a lo “civilizado”.

Hoy aparece un nuevo actor: el algoritmo, esa entidad misteriosa que sabe lo que quiero antes de que yo misma lo sospeche. Spotify me hace sentir por fin comprendida: jamás tuve una relación que me entendiera con tanta precisión. Netflix, en cambio, funciona como el típico amigo pesado que te recomienda siempre lo mismo “porque a vos te va a gustar”.

Así estamos: pareciera que ya no es la clase social la que nos distingue, sino la categoría en la que nos encierra una plataforma. El gusto se automatiza, se predice, se programa.

Y aun así, algo falla: una canción que te aparece de casualidad y te encanta; una película que no estaba en tu categoría y te conmueve; un meme que no debería hacerte reír… pero te hace reir igual, te comprás un pantalón que no encaja con tu estilo y te gusta. Un pequeño desarreglo en la matrix. Esa pequeña interrupción del algoritmo, que no encaja del todo, permite que lo más humano aparezca.

Quizás el gusto siga estando en esas pequeñas fugas: lo que no entra en el molde, lo que se escapa del cálculo, lo que nos sorprende sin pedir permiso. Si hay un lugar para la espontaneidad, probablemente esté ahí.

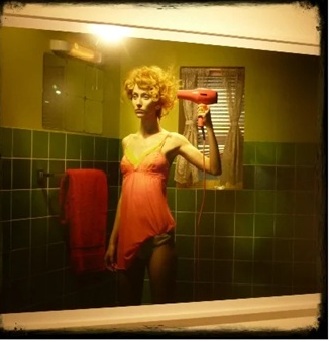

La foto que ilustra esta columna es de Miles Aldridge tomada de la exposición llamada «I only want you to love me» que tuvo lugar entre julio y septiembre del 2013 en las Embankment Galleries Art de Londres.