En tiempos de sospecha, alta productividad y emociones crispadas, las pequeñas charlas cotidianas aparecen como gestos mínimos de conexión, cuidado y resistencia afectiva. ¿Y si hablar del clima fuera mucho más que cumplir con las formas, que pasar el tiempo?

Hablamos sobre el tiempo. Sobre lo que comimos anoche. Los resultados de un clásico del fútbol. Sobre una serie de televisión que es tendencia. Sobre lo extraño que es el perro del vecino del sexto piso.

Las consideramos charlas “intrascendentes” y solemos tratarlas como una actividad secundaria, casi superflua. Un recurso de paso entre temas e intercambios más serios. Nos disculpamos por ellas, las subestimamos, las desplazamos al terreno de la insignificancia.

Pero ¿son realmente intrascendentes?

En realidad, muchas investigaciones desde las ciencias sociales contemporáneas nos dicen lo contrario. Lo que parece liviano es, en verdad, lo que nos sostiene. Es precisamente este intercambio aparentemente frívolo el que constituye una de las formas más poderosas y fundamentales del tejido social. Lo que decimos cuando no decimos nada es, a menudo, lo que más dice sobre nosotras, sobre nosotros.

El sociólogo Erving Goffman —uno de los pioneros en el estudio de la vida cotidiana— nos enseñó que toda conversación, por mínima que sea, está estructurada como un ritual social. Cuando desarrolló el concepto de “trabajo de la cara”, demostró cómo, incluso en saludos breves o intercambios triviales, se negocia constantemente la imagen que pretendemos proyectar hacia los demás y la negociación permanente que esto requiere. Cuando hablamos del clima o de lo que tarda el colectivo, no hablamos solo del tiempo o de la frecuencia del transporte: hablamos para estar, para confirmar que estamos presentes, disponibles, sintonizados con lo común.

Las palabras mínimas son, en ese sentido, verdaderas herramientas de vínculo. En términos antropológicos, se trata de rituales de mantenimiento, formas de reconexión que permiten facilitar la vida social y sostener la red relacional cotidiana: la familia, el barrio, el grupo de trabajo, la comunidad afectiva.

En estas interacciones se activan lo que la psicología social llama “lazos débiles” —conceptualizados por Mark Granovetter en la década del 70—. Se trata de aquellos vínculos con personas con quienes no compartimos una intimidad profunda, pero sí cierta regularidad: la señora del kiosco, el encargado del edificio, el cadete del trabajo que pasa todos los días. Estos lazos, aunque no estén cargados de intensidad emocional, cumplen una función crucial en nuestro sentido de pertenencia y bienestar. Estudios recientes han demostrado que quienes mantienen pequeños intercambios con su entorno cotidiano tienden a sentirse más conectados y menos solos. En otras palabras, esas charlitas intrascendentes no nos cambian la vida, pero nos integran a una red que nos sostiene más de lo que solemos pensar.

Más aún: esas microconversaciones constituyen espacios seguros. Lo que podría parecer irrelevante —»Hoy hace más calor que ayer», «¿Sabés si pasó el fumigador?», «Estoy saliendo a caminar varias mañanas a la semana»— implica un tono neutral donde encontrarnos, libre de juicios, donde simplemente indicamos que estamos presentes.

En una época marcada por la productividad constante, la hiperconectividad y la ansiedad del rendimiento, estas conversaciones mínimas nos devuelven a una humanidad de baja intensidad. Son gestos de cuidado disimulado: el café compartido al lado de la máquina en la oficina, el mensaje sin contenido explícito (“¿todo bien?”), el meme que se envía solo para hacer sonreír.

En ese gesto está la comunidad en estado mínimo, pero no por eso menos valiosa. Es el código cotidiano de la cercanía. Es la afectividad subterránea que resiste. Porque hablar de esto y aquello, en definitiva, es también un modo de evitar el aislamiento, de recordarnos mutuamente que existimos.

Decimos “charla trivial”, pero lo que estamos haciendo es relacionarnos. Y eso es exactamente lo que necesitamos.

Tiempos de pasiones tristes

Vivimos tiempos atravesados por lo que François Dubet llama «pasiones tristes«: emociones como la ira, el resentimiento, la desconfianza y la frustración aparecen con demasiada frecuencia en el espacio público. Las redes sociales son una urdimbre de juicios rápidos, acusaciones cruzadas y un microclima de sospecha generalizada. La indignación parece ser el modo natural de estar en el mundo.

Según Dubet, estas pasiones no son reacciones aisladas o individuales, sino síntomas de un malestar social profundo. Lo que cambia es la forma en que hoy experimentamos la desigualdad: ya no como un conflicto por circunstancias estructurales, sino como una sucesión de diferencias cotidianas que parecen arbitrarias e injustas, porque no se termina de entender del todo la causa o el origen. Un trabajo que no conseguimos, una oportunidad que vimos pasar de largo, un beneficio al que no podemos acceder… Así, la bronca se vuelve individual, fragmentada y sin dirección.

Y es en ese clima de tristeza social que irrita, que nos encierra, que gestos mínimos como una charla trivial pueden y deben ser revalorizados. Hablar del clima. Del perro que ladra en la noche. De la serie que está de moda. No parece mucho, pero a veces eso es todo lo que tenemos para contrarrestar la desconfianza generalizada.

La conversación cotidiana —esa que muchas veces desestimamos como superficial— sostiene el mundo común cuando la sospecha lo amenaza.

Erving Goffman nos enseñó que los rituales cotidianos (un saludo, una sonrisa, un “¡qué frío hace!”) son formas simbólicas que organizan lo cotidiano y nos permiten sentirnos parte de un todo. Son microactos de reconocimiento mutuo, donde el otro deja de ser una amenaza para convertirse en un rostro cercano, accesible, compartido.

Porque si hay algo que estas pasiones tristes erosionan, es justamente la posibilidad de imaginar que hay un “nosotros”. Que no estamos solos con nuestra rabia. Que hay otras personas —diferentes, sí, pero reales— con quienes seguir tejiendo lo común.

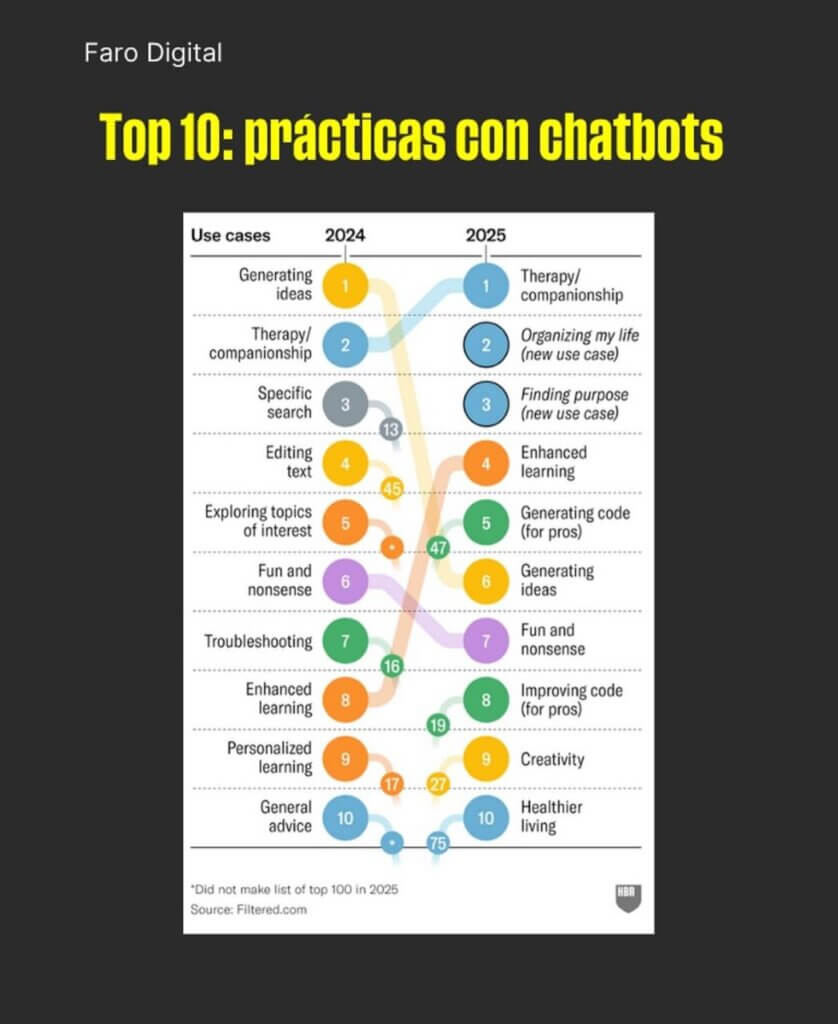

Cuando estaba terminando de escribir estas ideas, me tropecé con un informe de Marc Zao Sanders que analiza lo que “de verdad” la gente hace con la inteligencia artificial. Y el ranking vino a confirmar algo de lo que venimos hablando: la necesidad de contactos sociales para el bienestar emocional y social.

Según su investigación, mientras que en 2024 el primer lugar en el ranking de usos era “la generación de ideas”, en 2025 el uso principal es “compañía”.